2011年3月アーカイブ

※安値の定義を、令和元年12月28日から変更しました。

変更前:最も多く取引された価格

変更後:中値未満の価格のうち、最も多く取引された価格

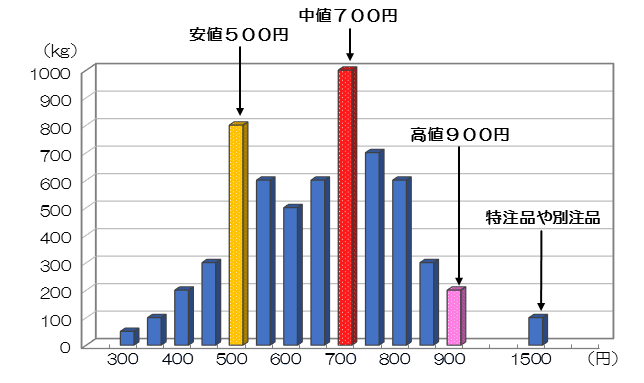

1.高値・中値・安値について

高値とは・・・その日の取引で、最も高かった価格を表示しています。

中値とは・・・その日の取引で、最も多く取引された価格を表示しています。

平均価格ではありません。

安値とは・・・その日の取引で、中値未満の価格のうち、最も多く取引された

価格を表示しています。

最安値ではありません。

2.数値の出し方

3.注意すべき事項について

①水産物部市況の価格は、1kgあたりの単価を表示しています。

②入荷量が極端に少ない等の場合には、前日の相場と比べて突出した価格になる

ことがあります。

③特注品や別注品などにより、通常の相場とかけ離れた価格で取引された場合、

その価格は除外することがあります。

④価格は卸会社から提出されたデータを機械的に集計して、即日公表しています。

4.外部リンク

水産物部市況‐松山市役所市場管理課HP

| ||

・脳細胞を、活性化させる。

・ガンの発生を抑える。ガンの増殖や転移を抑制する。

・エイズの発病を抑制する。

・動脈硬化、高血圧の予防。

<多く含む魚種>

マグロ・マイワシ・サバ・サンマ・ブリ・サケ・カツオ・アジ等

・過剰な自己免疫反応を抑える。

・ガンの発生を抑える。ガンの増殖や転移を抑制する。

・エイズの発病を抑制する。

・動脈硬化、高血圧の予防。

<多く含む魚種>

マグロ・マイワシ・サバ・サンマ・ブリ・サケ・カツオ・アジ等

<多く含む魚種>

ウナギ・アナゴ・ウニ等。

<多く含む魚種>

サバ・カツオ等。

<多く含む魚種>

アサリ・シジミ等の貝類。

・動脈硬化、高血圧の予防。

<多く含む魚種>

ワカメ・コンブ等。

・気管支喘息の症状を抑える。

・動脈硬化、高血圧の予防。

<多く含む魚種>

イカ・タコ・エビ・カキ・サザエ等。

<多く含む魚種>

ヒジキ・煮干し・ドジョウ・小魚等。

・口内乾燥症を改善。

<多く含む魚種>

アサリ・ハマグリ・カツオ・イワシ等。

【無償提供について】

水産市場までお越しいただける方であれば、廃棄パレットを無償でお譲りします。

水産市場までお越しいただける方であれば、廃棄パレットを無償でお譲りします。ただし、時期によって限りがありますので、事前に連絡をお願いします。

サイズ:縦150cm × 横150cm~

重さ:8k~

材質:木製

頑丈な木材を組み合わせて出来ているパレットは、チョットしたアイデアと努力で机や棚などを作ることが出来ます。また、頑張り次第では倉庫や小屋も・・・。

【余剰パレット等への対応について】

味は淡白でありながら風味豊か、生臭さもない。旨味成分(イノシン酸)が豊富で長持ちする。(「腐っても鯛」)

刺身でも煮付けでも唐揚げでも塩焼きでも何でもいける上品で癖のないお魚です。

食べる部分が少ないため、「磯のカサゴは口ばかり」(口先ばかりで実行の伴わないこと)と言われたりもしますが、身が引きしまってあっさりとしており、1月~4月に最も脂が乗って美味しいと言われています。

安全安心検査結果について(外部サイト 松山市役所水産市場課HP)

市民の皆さんが、市場から流通する魚介類が一目でわかるよう、有志のお店に「のぼり」や「愛媛県産の木を使用した看板」が掲げられます。

※「三津の朝市 海媛隊」は鮮魚小売店、「三津の朝市 海宴隊」は飲食店となります。

|

|

●刺 身(活作り、姿作り) ※コレステロールの多そうなイカですが、実はコレステロールを下げる役割のタウリンが多く含まれているんです。お父さんへのおかずにどうですか。 |

|

|

※ブリは出世魚というのはご存知ですね。各地で呼び名が異なりますが、松山では「わかな→やず→はまち→ぶり」と呼んでいます。 |

|

|

●刺 身(活作り、姿作り) お好みの厚さに切って出来上がり! |

イワシ・サンマ・サワラ・マグロ・アジ・サバ・ウニ等(DHA)

■栄養補給

アジ・アユ・イワシ・カツオ・サンマ・タラ(肝油)・ドジョウ・ニシン・ハモ・フグ・ホッケ・アサリ・カキ等

■貧血改善・増血作用

ドジョウ・イカ・ハマグリ・アサリ・シジミ・カキ・アワビ(ビタミンB2・鉄)

■骨・歯・毛髪育成

イサキ・イワシ・カジキ・カツオ・カレイ・サケ・シシャモ・シラウオ・スズキ・ハゼ・フナ・ワカサギ・海藻・ハマグリ・エビ(カルシウム)

■滋養強壮作用

アナゴ・イワシ・カツオ・ブリ・コイ・ハゼ・ドジョウ・ウナギ・エビ・カキ・ナマコ(タウリン)

■外傷(手術)体力回復

カレイ・タラ・タイ・ヒラメ・コイ・ウニ・カキ

カレイ・サヨリ・ドジョウ・ヒラメ・メバル・イカ・ウニ・アサリ・カキ

■母乳分泌

コイ・ドジョウ・トビウオ・アワビ・シジミ

■中性脂肪低下・排除

アジ・サバ(血合肉)・赤身マグロ・フグ・ヒラメ・タイ・タラ・タコ・イカ・エビ・カニ・アワビ・アサリ・カキ・サザエ

■保温効果

サケ・ドジョウ・ウニ・カキ

■血液浄化・解毒効果

タイ・トビウオ・ニシン・コイ・ドジョウ・ウニ・エビ・カキ・ナマコ(EPA)

■胆石予防

タイ・アサリ・シジミ・エビ・カニ・タコ・イカ(タウリン)

イワシ・カレイ・サンマ・ニシン・ヒラメ・マグロ・イカ・エビ

■ガン予防

アジ・イワシ・カツオ・サケ・サバ・サンマ・シシャモ・スズキ・ブリ・マグロ・ウナギ・ウニ・カキ・海藻(DHA・EPA・ビタミンA・食物繊維)

■老化予防

イワシ・トビウオ・ヒラメ・ワカサギ・ナマコ(DHA)

■糖尿病改善・予防

アサリ・カキ・ハマグリ

■動脈硬化・脳卒中予防

イワシ・カレイ・サケ・サバ・サンマ・マグロ・イカ・エビ・カニ・海藻(DHA・EAP・タウリン・食物繊維)

■コレステロール低下・排泄

イワシ・キス・サバ・サワラ・サンマ・タイ・マグロ・海藻・イカ・エビ・カニ・シジミ

イワシ・サケ・タラ・サバ・カレイ・サンマ・マグロ・イカ・エビ・カニ・海藻

■肝臓病強肝効果

カレイ・タコ・イカ・カニ・カキ・ハマグリ・アサリ・シジミ(タウリン)

■高血圧改善

イワシ・カレイ・サバ・サンマ・タラ・マグロ・エビ・カニ・タコ・ハマグリ・海藻

■利尿作用体毒排泄

ドジョウ・ナマコ

■二日酔・飲酒

タイ・タラ・ドジョウ・イカ・カキ・ナマコ・ハマグリ

■視力回復・眼の病気・疲れ

ウナギ・カツオ・シラウオ・ウニ・カキ・アワビ(DHA)

魚を食べると?

| 魚の健康効果 |

どんな効果が?

| 具体的な魚の効果 |

すごいぞ!

| 魚に含まれる栄養素 |

- 2日に1回以上魚を食べると死亡の危険性が約30%減る!との事

- 魚を週1回食べるとアルツハイマー病になる危険性が60%減る!との事

- 魚を週2回食べると記憶力の低下が13%抑えられる!との事

- 魚を毎日食べると寿命が5歳は延びる!との事

【出 展】

- 「滋賀医大 調査」

- 「米国Archives of Neurology誌2003年7月号」

- 「米国Archives of Neurology誌2005年12月号」

- 「元国立がんセンター疫学部長 平山雄博士講演」

- サバ・サケ・イワシを良く食べると前立腺ガンになる危険性が50%以下になる!との事

- 魚を多く食べる人は、あまり食べない人に比べて心筋梗塞になる危険性が56%減る!との事

- 魚を習慣的に食べると心臓発作で突然死する危険性が81%減る!との事

- 魚を食べない人は、毎日食べる人に比べ高血圧による死亡率が80%も高い!との事

【出 展】

- 「スウェーデン カロリンスカ医科大学調査」

- 「厚生労働省研究班 調査」

- 「The New England Journal of Medicine誌 2002年4月11日号」

- 「元国立がんセンター疫学部長 平山雄博士講演」

- ワカメなどの海藻類を食べると乳がんの予防になる!との事

- 魚を食べない人は、毎日食べる人に比べ子宮ガンによる死亡率が約2.4倍も高い!との事

- 魚を食べない人は、毎日食べる人に比べ骨粗しょう症による骨折の可能性が93%も高い!との事

【出 展】

- 「米国Nutrition誌2005年2月2日号」

- 「元国立がんセンター疫学部長 平山雄博士 調査」

- DHAを食べた小学生は身体的攻撃性(キレ)が低くなる!との事

- 魚を週2回以上食べる人は、そうでない人と比べて、うつ病の危険率が0.63倍低い!との事

【出 展】

- 「富山医科薬科大学 浜崎智仁教授 講演」

- 「フィンランド・クオピオ大精神科 調査」

- 板付きかまぼこを食べると脳の血流が増え、たんぱく質や9種の必須アミノ酸がとれる!との事

【出 展】

- 「国学院大学栃木短期大学 石山育朗先生 東京慈恵会医科大学 鈴木政登先生 研究」

※ Wikipedia「松山鮓」2008年3月19日のdebiraによる投稿 は、このWebページの作成者によるものです。

| 水産市場運営協議会では、水産市場開場25周年と「坊っちゃん」発表100年という大きな節目の年に当たる平成18年に「松山鮓」を復活させ、水産市場正面に「瀬戸の小魚・松山鮓」と題する句碑を建立いたしました。今後、子規や漱石らが愛した「松山鮓」など、瀬戸内・松山の「瀬戸の小魚」の魅力を三津の朝市・水産市場から広めていくためのシンボルとしていきます。 なお、句碑の建立に当たっては、春風書道会の地元書道家「佐子恵鳳」「村上邑園」「黒田明風」の皆さんにご協力をいただきました。 | ||

水産市場正門に立つ 子規の句碑 |

○われに法あり 君をもてなす もぶり鮓 (明治29年)【以下3句とも子規】 「漱石」が明治25年に初めて来松したときの様子を詠んだ句といわれています。ちなみに、「法」とは慣わし・習慣、「もぶり」とは具が多彩に混ざっている様を意味しています。 ○ふるさとや 親すこやかに 鮓の味 (明治28年) ○われ愛す わが豫州 松山の鮓 (明治29年) 「子規」は、「松山鮓」を故郷の味として愛し、機会があるごとにつけて食べていたようで、後年、「松山鮓」を郷土料理の誇りとしていたことが有名な語り草となっています。 | |

|

(おおむね4~5人前) 【材料】すし飯 ・米3合 ・酢80cc ・砂糖80cc ・塩小さじ2 ・エソ、トラハゼなどの瀬戸の小魚1~2匹 (チリメンやアナゴの骨でも可) ・人参、ゴボウなどの季節野菜 盛り物 ・錦糸卵50g ・焼きアナゴ、青物酢ジメ、 刺身、湯でタコ、地エビなど |

ジャコ天やサヨリを使った リーズナブルな盛り付け例 |

|

【作り方】 1)硬めに米を炊く。(米:水=1:1) 2)合わせ酢を作る。 ・エソ、トラハゼなどを素焼きし、細かく身をほぐす。 (チリメンを使用する場合は、適量をそのままで可) ・酢、砂糖、塩を合わせ、加熱する。 ・沸騰する前の酢にエソ、トラハゼなどの身を入れ、一煮立ちさせる。 (アナゴの骨を使用する場合は、一煮立ち後に取り除く) 3)炊きあがった米と酢をウチワなどであおぎながら切るように合わせる。 4)別に味付けした刻みアナゴと細切りの季節野菜をすし飯に混ぜ込む。 5)器によそったすし飯の上に錦糸卵をちらす。 6)最後に焼きアナゴ・酢ジメした青魚(サバ・サワラ等)や刺身等の 旬の魚介類と季節野菜などを彩りよく盛り付けて出来上がり。 【ワンポイント】身をほぐした後のエソ、トラハゼ等の骨を別に軽くあぶり、身とともに酢に入れて一煮立ちさせることで、より旨味が深まります。 【最後に一言】「松山鮓」の中には、「瀬戸の小魚」は言うに及ばず、「子規と漱石の友情」「地産地消」「食育」「俳句」「健康」「松山の食文化」など、多彩な魅力や可能性も味付けされていますので、一緒にお楽しみください。 ※味の復元に当たっては、地元関係団体等のご協力をいただきました。 |

|

| 一番の特徴は、エソやトラハゼなどの「瀬戸の小魚」でダシをとった甘めの合わせ酢ですし飯を作り、その中に刻んだアナゴや季節の野菜をもぶす(混ぜ込む)ことにあります。そして、その上に錦糸卵をちらし、最後に季節に応じた瀬戸の魚介類をお好みで盛り付けます。 本格的な料理店ではウニや車エビを使って豪華に、居酒屋では酒の肴になるよう刺身を中心に、また、食堂ではジャコ天やシメサバなどのリーズナブルな食材を盛り付けるなど、様々な場面に応じたバラエティー豊かなメニュー作りが可能となります。 | |

| 夏目漱石が松山を訪れ、正岡子規、高浜虚子の3人がはじめて顔を合わせたという日本文学界の歴史的な場面を彩った「松山鮓」には、「瀬戸の小魚」とともに伝統・文化などの多彩な魅力がもぶされています。さあ、「子規」や「漱石」がうまい!と認めた「松山鮓」、当時に思いをはせつつオリジナリティーあふれるお袋の味をつけてみませんか。 |

|

|

松山には、昔から祝い事や訪問客をもてなす際に「ばら寿司」をつける慣わしがあり、「瀬戸の小魚」をちりばめた「松山鮓」は、その中でも最高のもてなしであったといえます。 明治25年8月、大学予備門の学生だった「夏目漱石」が初めて松山を訪れ、「正岡子規」の家に立ち寄ったとき、母・八重がもてなしたのが「松山鮓」であり、「漱石」は大いに喜んだそうです。 和服姿にあぐらをかいて、ぞんざいな様子で箸を取る「子規」の前で、極めてつつましやかに紳士的な態度であった「漱石」は、洋服の膝を正しく折って正座し、「松山鮓」を一粒もこぼさぬように行儀正しく食べていたそうで、その時の様子は、同席していた「高浜虚子」が、後に「子規と漱石と私」という書物の中で回想しており、あわせて司馬遼太郎氏の「坂の上の雲」の中にもその場面が出てくることから、後々に語り継がれています。 また、グルメであった「子規」にとって、母がこしらえた「松山鮓」が故郷の味であり、愛する松山の大切な思い出でもあったようで、このことは、「松山鮓」に関する俳句を数多く残していることからもうかがい知ることができます。 なお、後日談として明治28年の春、松山中学校の教師として「漱石」が再び松山を訪れた際、(このときの経験が後年、小説「坊っちゃん」のモデルとなる訳ですが。)先ず所望したのが「松山鮓」だったそうですので、「漱石」にとってもお気に入りの松山料理であったことが想像できます。 ちなみに、「虚子」と並び称される「河東碧梧桐」も「松山鮓」を好んで食べていたことが自書「三千里」の中で記されています。 |

子規 明治25年頃

漱石 明治25年頃

八重 明治18年頃

虚子 明治27年頃 |